LA MISE EN SCÈNE

"C'est une histoire qui n'est pas facile à entendre, mais c'est une histoire qu'il faut raconter."

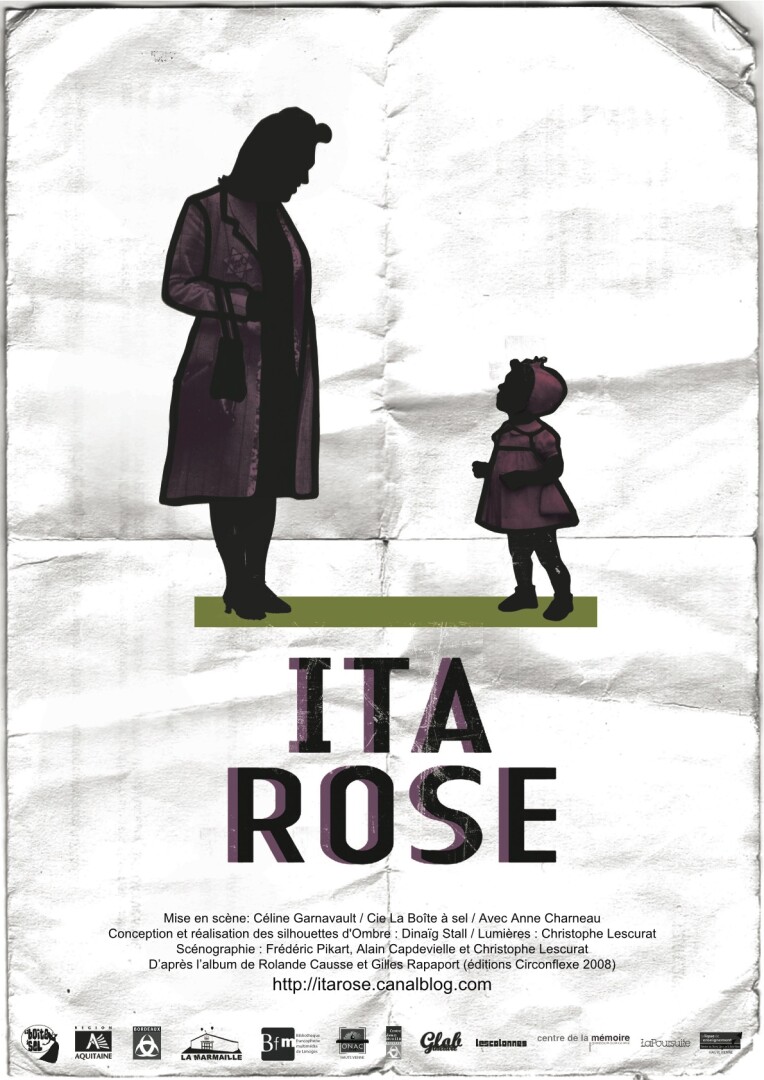

C'est ainsi que commence le récit de l’histoire d’Ita-Rose et de sa famille qu'une conférencière délivre au fur et à mesure que ses dossiers s’ouvrent, laissant apparaître des silhouettes de carton qu’elle dispose les unes après les autres sur le bureau. Immédiatement ces silhouettes, pourtant immobiles et figées, deviennent des signes, comme autant de symboles de ce qu'ont été ces personnes. Puis vient l’Ombre, qui apparaît et se déploie sur le paper-board. En permettant la projection des émotions et des souvenirs, l'Ombre donne accès à une perception intime de ce qui est raconté.Une petite lampe à la main, la comédienne se met à composer les images de ce récit sous forme de tableaux animés par le seul mouvement de la lumière. En créant ainsi sa propre «machinerie» sans illusion, sans manières, elle laisse toute la place à la force d’évocation des silhouettes et de leurs ombres.

Dans un espace dépouillé, un espace conçu à l'économie pour une parole conférencière, savante, cette femme cherche à nous parler de l’humain et à nous rapprocher du passé, ou plutôt de cette part du passé qu’il est difficile de percevoir dans sa réalité. Cette part que l’on oublie faute de pouvoir la matérialiser.Le spectacle « Ita-Rose » porte une parole de femme, de mère, de résistante, une parole qui ne renonce pas. C’est cette parole qu'il s'agit de faire entendre, de transmettre. Simplement.

Céline Garnavault

L'OMBRE

La force de l’album Ita-Rose est de présenter les faits sans affect, presque crûment, sans le moindre pathos. Le récit est accompagné par les dessins et photos d’archives retravaillées par l’illustrateur Gilles Rapaport.

Ce travail au graphisme contrasté et aux couleurs vives – sous lesquelles les photos ne sont plus que des traces, des réminiscences à la fois lointaines et néanmoins claires car ancrées dans notre mémoire collective – cet univers pictural dense viennent teinter la narration presque désincarnée et souligner toute la force expressive de son apparente simplicité.

Car cette histoire est bien arrivée, à cette femme-là comme à hélas de nombreuses autres, prises dans l’énorme engrenage du génocide orchestré par l’Allemagne du IIIè Reich. Et cette histoire nous hante aussi, nous qui appartenons à une génération qui n’en n’a rien connu sinon les récits qui nous ont été transmis.

Nous avons hérité de ces fait historiques tellement invraisemblables (combien de millions de morts ? ce chiffre a-t-il seulement un sens alors même que l’on n’arrive pas à se le représenter ?) et pourtant vrais, dont nous ne pouvons finalement saisir que des bribes mouvantes, des bouts d’images forcément lacunaires. C’est cet aspect à la fois fragmentaire et omniprésent de la mémoire liée à la Shoah, très sensiblement rendu dans l’album par les illustrations de Gilles Rapaport qui nous amène à l’ombre.

Le théâtre d’ombres, surtout dans ses développements contemporains (travail sur les échelles grâce au «décollement » des silhouettes de l’écran, éclatement de l’écran central en une multiplicité de surfaces de projection, etc...) nous semble en effet le plus à même de traduire sur scène l’effet produit par les illustrations originales. Celles-ci sont en effet très fortes à l’intérieur du livre, mais il nous semble qu’elles perdraient en lisibilité lors d’une utilisation scénique.

Ce qui fait leur beauté dans le livre c’est que l’on peut prendre le temps de les parcourir, de les décrypter, et puis aussi de les comparer avec les photos originales reproduites à la fin.

Nous souhaitons d’ailleurs conserver le mélange des photos d’époque et des personnages aux contours très noirs et épais et au graphisme fait de vides et de pleins qui font penser aux techniques de gravure... et aux silhouettes d’ombres ajourées.

Nous travaillerons sur les trois éléments constitutifs de l’ombre : silhouette, source(s) lumineuse(s), surface(s) de projection, afin d’affiner notre univers et de développer le langage de l’ombre non seulement dans sa dimension plastique, mais aussi et surtout dans sa dimension signifiante. Pour donner un exemple concret, choisir la matière ou les matières servant de surface de projection apporte du sens à l’image globale : projeter sur de la toile de jute « colore » l’image d’une manière toute différente d’une projection sur de la soie...

L’ombre permet de travailler à la fois avec des silhouettes et images synthétiques, presque symboliques, et avec des photos, des documents iconographiques d’époque. Elle permet de mêler le réalisme des documents d’archive et le raccourci saisissant d’une silhouette qui disparaît, happée par l’obscurité. Elle permet aussi d’introduire dans cet univers pictural le mouvement, synonyme de vie pour les personnages animés. Et si le mouvement dit la vie, alors l’immobilité dit la mort avec une efficacité dramatique immédiate.

Dinaïg Stall